Von Dr. Alexander Rácz

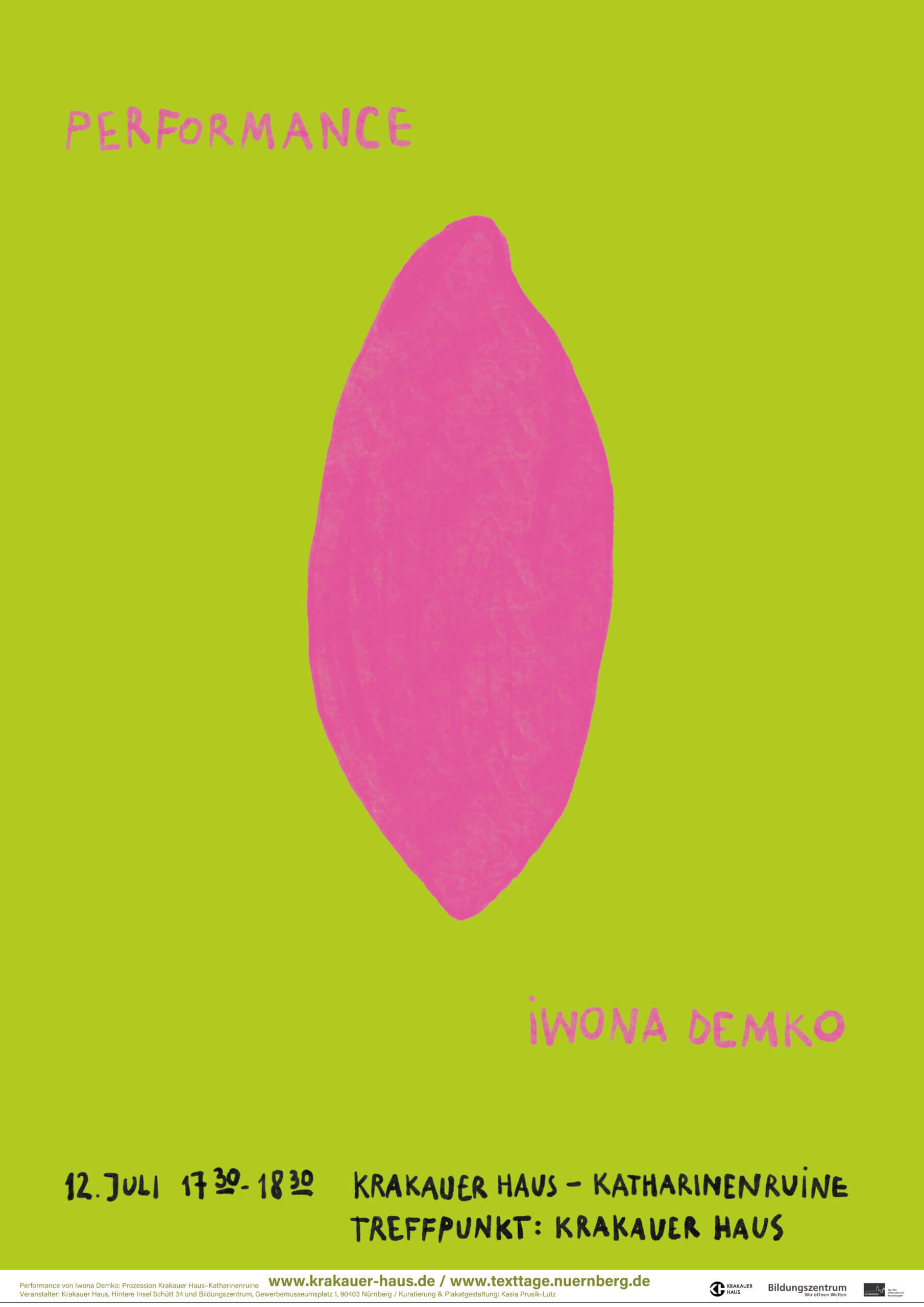

Am Samstag, den 12. Juli 2025 (17:30-18:30 Uhr), findet vor dem Krakauer Haus in Zusammenarbeit mit dem Festival texttage.nuernberg und der Buchhandlung Jakob eine eindrucksvolle Performance statt. Die polnische Künstlerin Iwona Demko präsentierte ihre Arbeit unter dem schlichten, aber vieldeutigen Titel „Prozession“. Es war ein feministischer, stiller Auftritt voller Bedeutung – eine rituelle Bewegung durch den Raum, durch die Geschichte, durch das Gedächtnis weiblicher Körper.

Die Künstlerin aus den Bieszczady-Bergen

Iwona Demko wurde am 7. August 1974 in Sanok geboren – exakt 66 Jahre nach der Entdeckung der Venus von Willendorf. Diese symbolische Koinzidenz könnte nicht passender sein für eine Künstlerin, die wie kaum eine andere die Sichtbarkeit weiblicher Körper und Perspektiven ins Zentrum ihrer Praxis rückt.

Sie ist Absolventin der Fakultät für Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Krakau und arbeitet heute an ebendieser Institution als Professorin mit dem Titel Dr. habil. Ihre Werke wurden in über 180 Ausstellungen weltweit gezeigt.

Feministische Räume schaffen

Demko ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Kuratorin, Aktivistin und Forscherin. Gemeinsam mit Renata Kopyto organisiert sie regelmäßig feministische Ausstellungen im Nürnberger Haus in Krakau – jeweils am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Die Titel dieser Ausstellungen sprechen für sich: „Krzątaczki“ (Die Wuselnden), „Gastronomki“ (Die Kochenden), „Decydentki“ (Die Entscheidenden), „Ciałaczki“ (Die Körperinnen) sowie „HERstoria sztuki“ (HERstory der Kunst).

Auch in Nürnberg brachte sie ihre politische, künstlerische und körperliche Präsenz in einer stillen, kraftvollen Geste zur Geltung. Die „Prozession“ war keine klassische Vorführung, sondern eine performative Behauptung – ein stilles Schreiten durch den Ausstellungsraum, das gleichsam Fragen aufwarf: Wer darf gehen? Wer wird gesehen? Wer schreibt Geschichte?

Vergessene Frauenfiguren sichtbar machen

Ein zentrales Anliegen Iwona Demkos ist die Sichtbarmachung vergessener oder verdrängter Frauenfiguren: 2018 widmete sie Lou Andreas-Salomé die Ausstellung „Scharfsinnig wie ein Adler, mutig wie ein Löwe. Die Unkorrekte Lou Andreas-Salomé“, 2020 folgte „Lady Dada. Baronessa Elsa von Freytag“ über die Dadaistin Else von Freytag-Loringhoven. 2021 kuratierte sie „Krieg, Revolution, Protest im weiblichen Objektiv“ über die Fotografin Gerda Taro.

Auch institutionelle Kunstgeschichte hinterfragt sie konsequent: So konzipierte sie die Ausstellungen „200 Jahre Akademie, 100 Jahre Frauenakademie“ und „Das weibliche Reservoir“ sowie das Projekt „Das Jahr der Frauen an der ASP“, ein Jubiläum zur hundertjährigen Präsenz von Frauen an der Kunstakademie Krakau.

Forschung, Podcasts, Publikationen

Als Wissenschaftlerin forscht sie zur Geschichte der ersten Studentinnen der ASP. Ihre Monografie über Zofia Baltarowicz-Dzielińska, die 1917 als erste Frau an der Akademie in Krakau studierte, gilt als Standardwerk. 2019 erhielt sie ein Forschungsstipendium des polnischen Kulturministeriums zur Fortführung dieser Studien.

Für ihr Engagement wurde sie 2021 mit dem Sonderpreis Maria Anto und Elsa von Freytag-Loringhoven ausgezeichnet. Im selben Jahr erschien unter ihrer Mitredaktion (mit Jacek Dembosz) die partizipative Publikation „Kobiety. Wspominając Akademię“ („Frauen. Erinnerungen an die Akademie“) – ein kollektives Erinnerungsprojekt mit 94 Beteiligten, das 46 Interviews mit Künstlerinnen und Mitarbeiterinnen der Kunstakademie vereint.

Von Oktober 2021 bis Mai 2022 produzierte sie mit Patrycja Bochenek die Podcast-Reihe „Wie viele große Künstlerinnen gab es eigentlich?“ beim Radio Kapitał – ein dialogischer Streifzug durch Archivmaterial, Biografien und feministische Kunstgeschichte.

Ein kraftvolles Zeichen in Nürnberg

Die Performance „Prozession“ im Krakauer Haus ist mehr als ein Ereignis – sie ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass feministische Perspektiven in der zeitgenössischen Kunst nicht nur sichtbar, sondern notwendig sind. Dass performative Praxis nicht laut sein muss, um wirksam zu sein. Und dass der Körper – in seiner historischen, kulturellen, symbolischen Aufladung – ein zentrales Medium politischer Kunst bleibt.