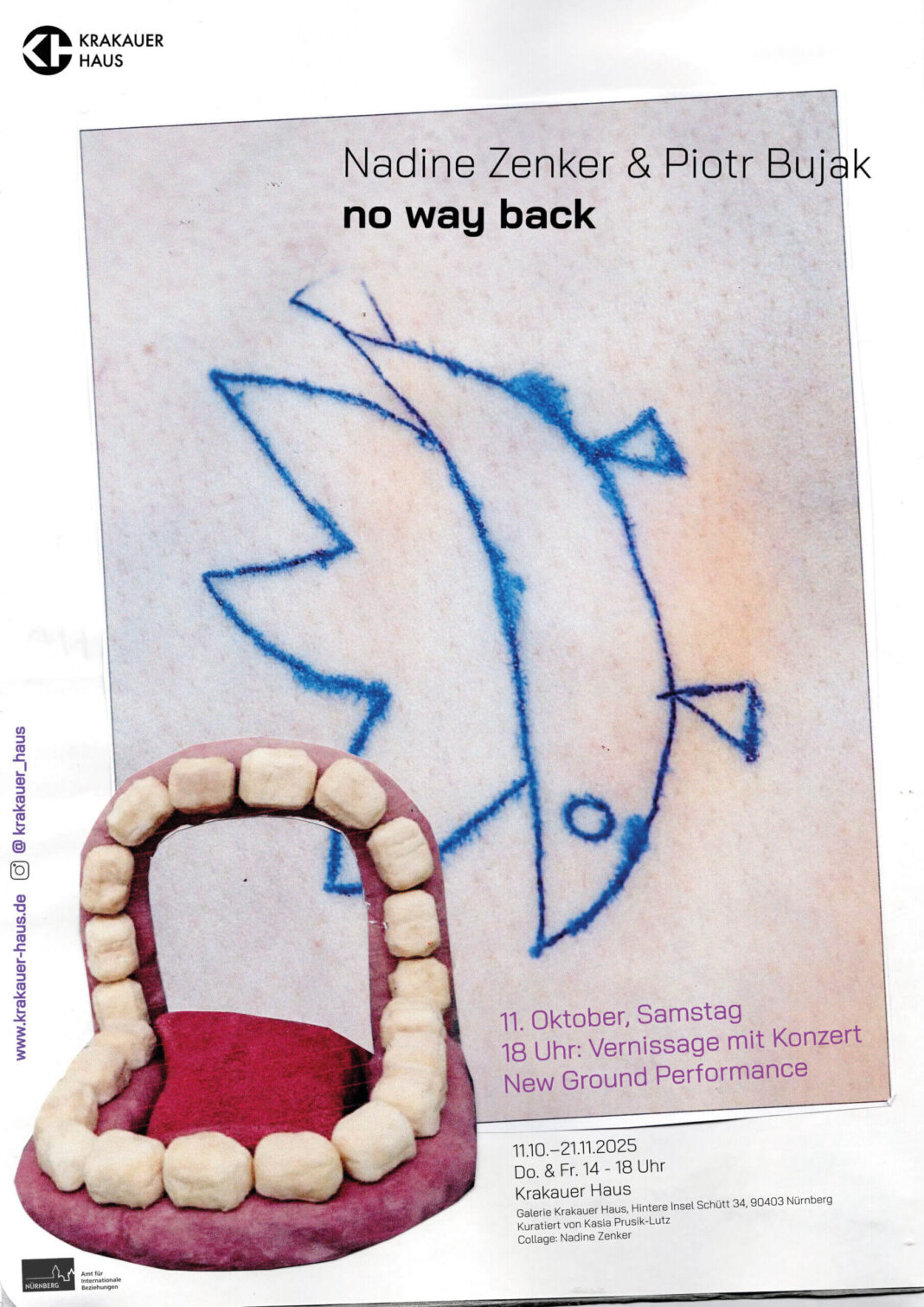

11.10.–21.11.2025, Krakauer Haus Nürnberg

Die Ausstellung „No Way Back“ im Krakauer Haus Nürnberg vereint zwei künstlerische Positionen aus Nürnberg und Krakau, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem menschlichen Körper und sozialen Grenzerfahrungen auseinandersetzen. Kuratiert von Kasia Prusik-Lutz im Rahmen des Art Weekend Nürnberg 2025, handelt es sich um eine ortsspezifische Installation, die Video, textile Objekte und Fotografie umfasst. Beide Künstler – Nadine Zenker aus Nürnberg und Piotr Bujak aus Krakau – thematisieren in ihren Werken Körperlichkeit und gesellschaftliche Zuschreibungen, allerdings auf sehr unterschiedliche Weise.

Nadine Zenker: Intimität, Masken und soziale Rollen

Nadine Zenker integriert handgefertigte Masken und textile Objekte in ihre Installationen, um persönliche und politische Themen zu verbinden.

Nadine Zenker studiert seit 2022 an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg Bildhauerei. In ihren Arbeiten verbindet sie intime, handwerkliche Prozesse – etwa das Nähen von Stoffen, Anfertigen von Masken und Kostümen – mit politischen und sozialen Fragestellungen. So beleuchtet sie soziale Ungleichheiten wie Klassismus (die Ausgrenzung aufgrund der sozialen Herkunft) und generell gesellschaftliche Ausschlüsse, indem sie den Körper als Membran zwischen Innenwelt und Außenwelt versteht. Ihre Installationen und Performances erzeugen dadurch einen persönlichen, fast ritualhaften Raum, der zugleich einen kritischen Kommentar zu aktuellen sozialen Problemen darstellt.

Ein konkretes Beispiel für Zenkers Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuschreibungen ist ihr Projekt „Ungeschminkt siehst du aus wie ein Mann“ (Kunsthalle Nürnberg, Die Vitrine, 2024). Darin präsentiert Zenker ihren eigentlich „weiblich“ gelesenen Körper fotografisch als neutral-menschlichen Körper – ein Versuch, die vorschnelle binäre Geschlechtskategorisierung durch äußere Merkmale zu unterlaufen. Diese Arbeit zeigt Zenkers introspektiven Ansatz: Mit performativen Mitteln (hier der eigenen körperlichen Darstellung) hinterfragt sie, wie Identität von außen wahrgenommen und eingeordnet wird. Bereits 2021 beteiligte sich Zenker zudem an einer Gruppenausstellung in Hof zum Thema „klassenlose Gesellschaft“, die Klassismus und soziale Ausgrenzung kritisch ins Zentrum stellte. Diese frühen Projekte verdeutlichen Zenkers Interesse, persönliche Erfahrungen mit strukturellen gesellschaftlichen Fragen zu verknüpfen. Ihre im Krakauer Haus gezeigten Werke – amorphe textil-basierte Körperfragmente und Masken – knüpfen daran an, indem sie Schutz und Verletzlichkeit des Körpers sowie Fragen von Zugehörigkeit und Ausschluss thematisieren. Zenkers Beitrag schafft einen intimen, handgearbeiteten Reflexionsraum über den Körper und seine sozialen Rollen.

Piotr Bujak: Altern, Empathie und kritische Bildstrategien

Piotr Bujak (geb. 1982 in Będzin, Polen) ist ein interdisziplinärer bildender Künstler, der für seine konzeptuell-provokative Arbeitsweise bekannt ist. Er studierte an der Kunstakademie Krakau (MFA 2009) und am San Francisco Art Institute (MFA 2012) und wurde 2022 an der Tama Art University in Tokio promoviert. Bujaks Gesamtwerk kombiniert Einflüsse von Punk-Protestkultur, Minimalismus und Konzeptkunst und folgt dem Prinzip „Do It Yourself“ – mit einfachsten Mitteln schafft er bewusst „minimalistische Punk-Konzeptkunst“, die gesellschaftskritische Botschaften vermittelt. Häufig kommentiert er in seinen Arbeiten Themen wie Identität, Politik, Medienmanipulation und Machtstrukturen, ohne dabei eine deutliche, auch unbequeme Sprache zu scheuen. So hat Bujak in früheren Projekten z.B. Mechanismen kirchlicher und medialer Kontrolle oder die „Pathologien des Neoliberalismus“ ins Visier genommen. Diese kompromisslos kritische Haltung durchzieht auch seine aktuellen Werke.

In No Way Back zeigt Piotr Bujak Fotografien aus seiner Serie „Linear Functions“, die in Zusammenarbeit mit Seniorinnen und Senioren in Krakau entstanden sind. In diesem partizipativen Projekt leitete Bujak Workshops, in denen ältere Menschen eingebunden waren. ihre Körper, Geschichten und Gestaltungsbeiträge stehen im Mittelpunkt. Die daraus hervorgegangenen Bilder legen Spuren des Alterns offen und thematisieren Altersdiskriminierung, Körperästhetik und Empathie zwischen den Generationen. So sieht man in den Fotografien etwa auf die Haut gezeichnete Symbole und Körperfragmente, welche die Verwundbarkeit und Erinnerungen des alternden Körpers sichtbar machen. Bujak präsentiert den Körper hier als einen Träger gemeinsamer Erfahrungen und Emotionen, der die Lebensgeschichten der älteren Generation einschreibt. Indem er die oft überhörten Stimmen und sichtbaren Spuren der Alten in den Vordergrund rückt, lädt er das Publikum ein, über Empathie und soziale Wertschätzung gegenüber alten Menschen nachzudenken – eine Interpretation, die sich aus der deutlichen Fokussierung auf Verletzlichkeit und geteilte Erfahrungen ergibt. Bujaks Ansatz bleibt dabei konzeptuell zugespitzt: Formal eher reduzierte, direkte Bilder werden zu Trägern einer subversiven Botschaft, ähnlich wie in seinen früheren Arbeiten. Seine Arbeitsmethodik – Low-Budget-Ästhetik, Schnelligkeit und bewusste Provokation – schwingt auch in Linear Functions mit, allerdings in einem einfühlsameren Kontext: Der Künstler verzichtet auf Spektakel und findet leise, poetische Bilder für Themen des Alterns und der Vergänglichkeit.

Dialog der Perspektiven – Ritual und Öffentlichkeit

Obwohl Zenker und Bujak mit unterschiedlichen Medien und Anliegen arbeiten, treten ihre Werke in der Ausstellung in einen resonanten Dialog. Zenkers textile Masken und Körperobjekte verkörpern Intimität, Handarbeit und eine Art modernes Ritual. Bujaks Fotografien dagegen entstammen einem Community-Prozess und adressieren die Öffentlichkeit direkt, indem sie gesellschaftlich oft verborgene Körper und Geschichten sichtbar machen. Gerade dieser Kontrast erzeugt Spannung: Privates Ritual trifft auf öffentliche Empathie, das Junge auf das Alte, und die deutsche Perspektive auf die polnische.

Kuratorin Kasia Prusik-Lutz betont, dass „No Way Back“ ein Spannungsfeld zwischen Ritual und Körperlichkeit, Intimität und Öffentlichkeit, Generationen und kulturellen Perspektiven aufspannt. Tatsächlich werden in der Gegenüberstellung beider Positionen grundlegende Dualitäten spürbar: Das Körperliche erscheint einmal als individuelle innere Erfahrung (bei Zenker) und einmal als soziales Archiv kollektiver Erfahrung (bei Bujak). Zenkers Arbeiten sprechen von Schutz, Scham und Widerstand im Kleinen – sei es gegen Rollenklischees oder soziale Ausgrenzung – während Bujaks Arbeiten die universelle Verletzlichkeit des Menschen im Großen thematisieren und zu solidarischer Reflexion aufrufen.

Insgesamt fügt sich dieser kunsthistorisch wie sozial brisante Dialog zu einem vielschichtigen Ganzen. No Way Back führt vor Augen, dass es buchstäblich „kein Zurück“ gibt – weder für den Körper, der unwiderruflich altert und sich wandelt, noch für Gesellschaften, die mit den Konsequenzen von Ausgrenzung und demografischem Wandel konfrontiert sind. Die Ausstellung verweigert simple Antworten und fordert die Besucherinnen vielmehr auf, sich den dargestellten Grenzerfahrungen zu stellen.

Zenker und Bujak bieten keine bequeme Zuflucht in Nostalgie oder Eskapismus; stattdessen eröffnen sie einen Raum, in dem persönliche Rituale und öffentliche Diskurse verschmelzen. Dieser Raum ist kritisch, poetisch und im besten Sinne empathisch – er appelliert an unser Menschsein und daran, Verantwortung füreinander zu übernehmen.

Text: Dr. Alexander Rácz